| Technische Daten MX 1001-1045: | |||

| Anzahl | 45 | ||

| Hersteller | NOHAB / GM | ||

| Baujahre | 1960-62 | ||

| Achsfolge | (Ao1Ao)' (Ao1Ao)' | ||

| Länge über Puffer | 18.300 mm | ||

| Drehzapfenabstand | 10.300 mm | ||

| Achsstand im Drehgestell | 3.400 (1.700 + 1.700) mm | ||

| Treib- / Laufrad-Ø | 1.015 mm / 950 mm | ||

| Motor | GM type 567C, 12 Zylinder, zweitakt GM type 567D, 12 Zylinder, zweitakt |

||

| Leistung | 1.047 kW (1.425 PS) bei 835 U/min 1.064 kW (1.445 PS) bei 835 U/min |

||

| Anfahrzugkraft | 16 t | ||

| planmäßige Zugförderung | 1.000 t | ||

| Kraftübertragung | dieselelektrisch | ||

| Höchstgeschwindigkeit | 133 km/h | ||

| Dienstgewicht | 89,0 t | ||

| max. Achslast | 16,0 t | ||

Design

Die Gestaltung der Baureihe MX basierte wie bei der zuvor beschafften Baureihe MY auf den EMD-"Bulldog Noses", also einem Design im "Art déco"-Stil, das Mitte der 1930er Jahre erschien. Für die dänischen Ausführungen wurde der Lokkasten an das hiesige Lichtraumprofil angepaßt, wofür u.a. die Traufkante des Daches abgesenkt und das Dach stärker gewölbt wurde. Gleiches galt für die Vorbauten, wodurch sich die charakteristische Form der Fenster des Führerstands ergab.

Lokkasten und Rahmen

Trotz aller Gemeinsamkeiten der äußeren Erscheinung und des Antriebsstranges, handelte es sich bei den Baureihen MX und MY um grundsätzlich unterschiedlich aufgebaute Fahrzeuge. Während bei der MY die Gitterkonstruktion des Lokkastens ein Teil der tragenden Struktur war, hatte die MX einen auf dem Rahmen aufgesetzten Lokkasten ohne tragende Funktion (an den Stirnseiten erkennbar an der Naht ca. 30 cm oberhalb der Pufferbohle). An jeder Front ermöglichte eine Tür den Übergang zu folgenden Wagen, was aber regulär nicht genutzt wurde. Lokkasten und Rahmen waren geschweißt ausgeführt.

Drehgestelle

Die dreiachsigen Drehgestelle waren eine Neukonstruktion mit einem gegenüber der Reihe MY verringerten Achsstand, wodurch deutlich Gewicht eingespart werden konnte. Die äußeren Radsätze wurden mit je einem Gleichstrom-Fahrmotor über Zahnräder angetrieben, der mittlere Radsatz war als Laufachse ausgeführt. Infolge der engeren Platzverhältnisse erhielten die Radsätze der mittleren Laufachse einen kleineren Durchmesser als die Treibradsätze. Durchmesser und Achslast der Treibradsätze betrug 1.016 mm bzw. 16 t, die der Laufradsätze 950 mm bzw. 12,5 t. Alle Achsen waren mit Rollenlager von der "Svenska Kullagerfabriken" (SKF) ausgestattet.

Motor

Als Motor der MX diente das Modell GM 567, ein langsamlaufender Zweitakt-Dieselmotor mit 12 Zylindern in 45° V-Stellung, der bei MX 1001-1020 in der Version C (1.425 PS) verbaut wurde, die folgenden MX 1021-1045 waren mit der stärkeren Version D (1.445 PS) mit erhöhter Kompression versehen. Für die Leistungsangaben kennt die Literatur abweichende Werte, da zum einen die ungleichen Werte für europäische "Perdestärken" (PS) und amerikanische "horsepower" (hp) immer mal wieder verwechselt werden und zum anderen am Prüfstand gelegentlich höhere Leistungen als die Nominalwerte ermittelt wurden. Der Verbrauch lag im Leerlauf bei 11-12 l/h und betrug bei Vollast 225 l/h, der Kraftstoffvorrat von 2.800 l entsprach einer Reichweite von 1.100 km.

In Kooperation mit "Danmarks Tekniske Højskole" wurde für die Baureihe MX eigens ein neuer Schalldämpfer entwickelt, der äußerlich an der spaltförmigen Auspufföffnung erkennbar war. Darüber hinaus war der Motor gekapselt und der Lokkasten mit schalldämmenden Material versehen. Insgesamt lag die Schallemission gegenüber der Baureihe MY um ca. 10 dB niedriger.

Kühlung

Das Kühlaggregat war in einer Abteilung zwischen Motor und Führerstand angeordnet. Der Lüfter wurde über eine Kupplung und ein Getriebe direkt vom Motor angetrieben, Dabei wurde die Kupplung über ein Thermostat gesteuert und so die Temperatur von Kühlwasser und Motoröl konstant gehalten. Die Wärmetauscher waren unter dem Dach über dem Lüfter angeordnet, die Kühlluft wurde durch seitliche Öffnungen angesaugt und über das Dach abgegeben. Bei der Erprobung von MX 1001 und 1002 erwiesen sich die Ansaugöffnungen als zu klein und wurden vergrößert, erkennbar an der quadratischen Abdeckgittern an den Seitenwänden, auch "Chickenwire" genannt.

Generator

Der Hauptgenerator lieferte 950 V Gleichspannung für die Fahrmotoren und war direkt am Motor angeflanscht, wobei der Anker des Generators auch als Schwungmasse des Motors diente. Beim Motorstart diente der Hauptgenerator als Anlasser, der aus den mitgeführten Batterien gespeist wurde. Ein zusätzlicher Hilfsgenerator lieferte 75 V Gleichspannung mit einer Leistung von 18 kW zum Laden der Batterien, zur Beleuchtung sowie zum Betrieb verschiedener Steuereinrichtungen. Im Gegensatz zur MY verzichtete man bei der MX auf die Installation eines Wechselstromgenerators und entsprechender Verbraucher.

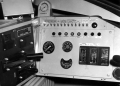

Steuerung und Zugsicherung

Die Regler steuerte mit 8 Fahrstufen die Motordrehzahl zwischen 275 U/min (Leerlauf) und 835 U/min (Vollast). Die MY waren mit der GM-Steuerung ausgestattet, die den Betrieb von bis zu 3 Loks in Mehrfachtraktion gestattete. 1969-73 wurden MX 1011-1020 mit der ITC-Wendezugsteuerung ausgerüstet, die max. 2 Loks in Mehrfachtraktion zuließ.

Lichtsignale

Die MX waren mit einem Dreilicht-Spitzensignal ausgestattet, wobei die obere Leuchte in amerikanischer Designtradition größer ausgeführt war. Schlußleuchten gab es nicht, stattdessen wurden bei Bedarf transparente Vorsteckscheiben aus rotem Kunststoff vor den unteren Leuchten eingesetzt. Lediglich die mit der ITC-Wendezugsteuerung ausgestatteten MX 1011-1120 erhielten ab 1984 gesonderte Schlußleuchten für den Wendezugbetrieb im Nahverkehr um Kopenhagen. Desweiteren erhielten die MX 1979 das Færdigmeldingssignal nr. 13 für die Kommunikation zwischen Lok- und Zugführer, wobei seitlich an den Führerständen orange Wechselblinkleuchten nachgerüstet wurden.

Zugheizung

Die MX waren für die Zugheizung mit einem ölgefeuerten Dampferzeuger der Bauart "Vapor-Clarkson" Typ OK 4616 der "Vapor Heating Corporation" ausgestattet. Die Anlage erreichte innerhalb weniger Minuten ihren Betriebsdruck und lieferte stündlich bis zu 770 kg Dampf mit 7,5 kg/cm², der Wasservorrat der Dampfheizung betrug 2,8 m³. Die Umstellung auf elektrische Zugheizung erfolgte bei der Baureihe MX nicht.

Farbliche Gestaltung und Schrifttypen

Die MX erhielten bei Auslieferung das DSB-Farbschema in Weinrot mit cremefarbenen Zierlinien auf halber Höhe und an der Unterkante des Lokkastens. Das Dach und die Lüftergitter erschienen hellgrau, der Rahmen und die Drehgestelle waren schwarz gehalten. An den Stirnseiten wurde das DSB-Flügelrad mit Krone über der Fahrzeugnummer in Gelb geführt. Für den DSB-Schriftzug und die Betriebsnummern wurde zunächst der traditionelle Antiqua-Schriftschnitt verwendet, ab 1965 wurde der Grotesk-Schriftschnitt DIN 1451 verwendet. Bei der Entwicklung des 1972 eingeführte "Design"-Farbschemas in Schwarz mit roten Endstücken diente MX 1010 als Versuchsträger. Hier wurden verschiedene Grenzen der Farbfelder und die Größe des Schriftschnitts für die DSB-Logos in weißer Helvetica erprobt. Uneinigkeit bestand in der Farbgebung der Pufferbohlen, die auf Seeland schwarz, westlich des Großen Belts rot lackiert wurden. Die Umstellung auf das neue Farbschema begann 1972 mit MY 1010-1011 und wurde 1982 mit MX 1004 abgeschlossen.

MX 1021 wurde 1989-90 für die Erprobung des Zugsicherungssystems Advanced Train Control System (ACTS) ausgesondert und erhielt zusammen mit MY 1126 und dem Steuerwagen Bhs 291 für diesen Einsatz eine individuelle Sonderlackierung. Das "Grafitti"-Design war inspiriert von elektronischen Bauelementen und stammte von der Künstlerin Lilian Adler. Frau Adler studierte damals Möbeldesign an einer Schule für Gebrauchskunst und erhielt den Auftrag auf Empfehlung ihrer Dozenten. Die Entwurfsarbeit erfolgte in enger Abstimmung mit der Entwicklungsabteilung der DSB. Nach dem Ende des Versuchsprogramms behielten alle 3 Fahrzeuge ihre exklusive Gestaltung.

Als kostengünstige Alternative des Zugsicherungssystems ATCS evaluierte die DSB das System Automatic Train Control (ATC) auf Basis des ZUB 123 der Siemens Transportation. Dessen Erprobung in Dänemark erfolgte ab 1985 mit der Lok MX 1016, die ab 1989 die seitliche Sonderanschrift "ATC sikrer DSB med automatisk togstyring" (ATC sichert die DSB mit automatischer Zugsteuerung) trug. Letztendlich wurde das ab 1990 eingeführte ATC bei den MX nicht installiert, da die Ausrangierung der Baureihe bereits eingeleitet war.

Einführung

Teil 1: Entwicklung und Einsatz

Teil 2: Technische Beschreibung

ex DSB MX in Dänemark

ex DSB MX in Schweden

Fahrzeugliste

Zur Fahrzeug-Übersicht