| <<< vorhergehende Seite | zur Inhaltsübersicht | nächste Seite >>> |

1892, 1938: Kesselhaus Herzberge, Berlin:

Das "Krankenhaus Königin Elisabeth Herzberge" in Lichtenberg bei Berlin nahm 1893 ein Kesselhaus in Betrieb, dessen Dampf zur Heizung und zur Stromerzeugung genutzt wurde. Nach wiederholter Erneuerung der Dampferzeuger wurde die Anlage 1991 stillgelegt und das Kesselhaus mit 3 Kesseln unterschiedlicher Bauarten museal bewahrt, darunter 2 Dampferzeuger aus dem Hause Borsig:

|

Borsig-Doppelflammrohrkessel von 1892: Anfänglich waren 10

Kessel dieser Bauart vorhanden, die über 50 Jahre lang in

Betrieb waren - einer blieb zur Aufbereitung des Kesselspeisewassers erhalten.

|

|

Borsig-Schrägrohrsektionalkessel von 1938: Ursprünglich

in der "Neuen Reichskanzlei" verbaut, wurden 4

Dampferzeuger dieser Bauart 1951 im Kesselhaus Herzberge aufgestellt und bis 1960 betrieben.

|

|

1960-91 übernahmen 2 Kleinwasserrohrkessel der "VEB

Vorwärmer- und Kesselbau Köthen" die Dampfproduktion.

|

1898: DSB O 318, Odense DK:

Im Dänischen Eisenbahnmuseum in Odense ist mit der Lok DSB O 318 (Borsig 4650 / 1898) eine der ältesten erhaltenen Borsig-Loks zu sehen. Es handelt sich um eine Tenderlok für den Nahverkehr um Kopenhagen, die von dem DSB Maskindirektør Otto F. A. Busse d.J. entworfen und bei Borsig in Berlin auskonstruiert wurde. Abgesehen von einigen nachträglichen Umbauten (erhöhter Kohlekasten, gemeinsame Haube für Dampfdom und Sandkasten, Ausrüstung für Druckluftbremse) befindet sich die Lok in einem weitgehend originalgetreuen Zustand. Allerdings wurden bei der Instandsetzung des Exponats Teile anderer ausrangierter Loks verwendet, darunter die baugleiche Steuerung einer Lok der Reihe K. Es handelt sich bei DSB O 318 um eine der letzten Lokomotiven aus dem Borsig Eisenwerk in Moabit, die wenige Monate vor dem Umzug der Lokmontage in das neue Borsigwerk Tegel ausgeliefert wurde.

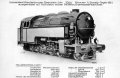

1919: Halberstadt-Blankenburger Eisenbahn "MAMMUT", Elbingerode:

Eine ganz eigene Spezialität des Hauses Borsig waren die schweren Tenderloks der Achsfolge 1' E 1', die zur Beförderung schwerster Züge auf kurze Distanz konzipiert waren und sich durch eine hohe Adhäsionslast auszeichneten. Für die "Halberstadt-Blankenburger Eisenbahn" (HBE) baute Borsig 1919-20 die 4 Loks der "Tierklasse" (MAMMUT, WISENT, BÜFFEL und ELCH ), die den Zahnradbetrieb auf den Steilstrecken im Harz mit Steigungen von bis zu 60 ‰ ablösten. Die Loks zeichneten sich durch eine überragende Zugkraft aus und konnten dank einer dynamischen Gegendruckbremse auch die Talfahrt zuverlässig sichern. In Folge ihrer relativ kurzen Bauform, beeindruckten die Loks durch ihren großen Kesseldurchmesser. Die Maschinen gelangten 1949 zur DR als 95 6676–6679 und wurden 1951-70 ausrangiert. DR 95 6676 (ex MAMMUT) blieb als nicht betriebsfähiges Exponat des "Verkehrsmuseums Dresden" erhalten und wurde als Leihgabe an den "Förderverein Rübelandbahn e.V." im alten Triebwagenschuppen in Elbingerode-Rübeland hinterstellt. An Fahrtagen der Rübelandbahn mit der "Bergkönigin" DR 95 027 ist die MAMMUT vor ihrem Schuppen anzutreffen.

1922: Borsig "Saugling":

1922 brachte Borsig einen elektrisch betriebenen Handstaubsauger unter dem Markennamen "Saugling" auf den Markt (im Ausland: "Saugling Suctor"), der Vertrieb erfolgte über die eigens gegründete "Saugling GmbH Berlin". Das Produkt sollte insbesondere die Arbeitsbelastung der Hausfrau mindern und wurde mit Aussagen wie "Schnell ist stets das Heim geputzt, wo den Saugling man benutzt." oder auch "Unser elektrischer Staubsauger "Saugling" ermöglicht selbst der schwächsten Frau Arbeit zu leisten, die sonst die Kraft eines Mannes erfordert hatte.". Ein 5-minütiger Werbefilm erläuterte die Vorzüge des Sauglings in Lichtspielhäusern. Allerdings war das Produkt relativ teuer und auch der Anschluß an die Stromversorgung war längst nicht in allen Haushalten gegeben. Die Saugling-Produktion wurde im Zuge der Insolvenz 1931 abgestoßen.

1926/-33: Doppelkolbenpumpe für das Radialsystem Berlin:

Der nach seinem Verfasser James Hobrecht (1825-1902) benannte Bebauungsplan für Berlin von 1862 regelte u.a. das Entwässerungssystem der Stadt im sogenannten "Radialsystem". Dabei wurden die Abwässer an 12 tiefliegenden Punkten im Stadtgebiet zusammengeführt und von dort mittels Pumpwerken auf die Rieselfelder im Umland abgeführt, die hierzu benötigten Maschinenanlagen lieferte Borsig. Einige Berliner Pumpwerke blieben erhalten, wobei das "Lapidarium" am Halleschen Ufer (Kreuzberg) und das "Radialsystem" in der Holzmarktstraße (Friedrichshain) als Veranstaltungsorte bekannt wurden. Das Pumpwerk "Radialsystem XII" in der Friedrichshain verfügt über zwei voll einsatzfähige Zwillingskolbenpumpen von Borsig, Baujahr 1933. Eine weitere von Borsig gebaute Doppelkolbenpumpe von 1926 ist als Industrieskulptur auf einer Grünfläche am Landwehrkanal (Kreuzberg) zu sehen. Die Pumpe hatte eine Förderleistung von 1.800 m³/h bei 60 U/min und wurde bis 1990 im Abwasserpumpwerk Wildenbruchstraße (Neukölln) eingesetzt.

1935: DRG 05 001, Nürnberg:

Borsig erhielt 1933 von der DRG den Auftrag zur Entwicklung der stromlinienverkleideten Schnellfahrloks der Baureihe 05. Aerodynamische Modellversuche im Windkanal sowie Testfahrten der teilverkleideten 03 154 hatten mit letzterer einen Leistungsgewinn von 385 PS bei einer Geschwindigkeit von 140 km/h ergeben. 05 001 wurde 1935 als eine der letzten im Werk Tegel gefertigten Lokomotiven ausgeliefert und einer umfangreichen Einsatzerprobung unterzogen. 05 002 folgte im selben Jahr als reine Versuchslok und stellte am 11. Mai 1936 den Geschwindigkeitsweltrekord für Dampflokomotiven mit 200,4 km/h auf. 05 003 folgte 1937 als Versuchsträger für Kohlestaubfeuerung und vorn liegendem Führerstand, wurde nach enttäuschenden Ergebnissen aber 1944 auf normale Steinkohlefeuerung umgebaut. Alle 3 Lokomotiven befanden sich nach 1945 im Bereich der DB, wo sie instand gesetzt und 1958 ausrangiert wurden. Lediglich 05 001 (BLW 14522 / 1935) wurde museal bewahrt und erhielt im Ausbesserungswerk eine rekonstruierte Stromlinienverkleidung in der originalen roten Farbgebung. Die Lok zählt seit 1963 zu den eindrucksvollsten Exponaten des DB Museum in Nürnberg.

1938: Gräflich von Ballestremsche Sandbahn Nr. 9, Warschau:

Einige Kohlegruben in Oberschlesien verfüllten die ausgebeuteten Flöze mit Sand, der im Sandspülverfahren eingebracht wurde. Das Anliefern des Versatzmaterials erfolgte mit "Sandbahnen", auf denen sich die schweren Borsig-Tenderloks bewährten. Es handelte sich dabei um Sonderlokomotiven in unterschiedlichen Ausführungen, die aber alle die Achsfolge 1‘ E 1‘ aufwiesen und deren hohe Achslasten die Zulassung auf den Gleisen der DRG ausschloß. In den Jahren 1924-38 lieferte Borsig/BLW 5 dieser Loks an die "Sandbahn-Gesellschaft der Gräflich von Ballestremschen und A. Borsigschen Steinkohlewerke", Peiskretscham (heute Pyskowice) sowie eine weitere an die " Preussag Bergwerk- und Hütten-Verwaltung AG”, Hindenburg (heute Zabrze). Die Lokomotiven überstanden den 2. Weltkrieg und wurden nach 1945 von der neugegründeten staatlichen Sandbahn "Przedsiębiorstwo Materiałów Podsadzkowych Przemysłu Węglowego" (PMPPW) übernommen, wo sie bis Anfang der 1970er Jahre eingesetzt wurden. Lok "9" der Ballestremschen Sandbahn (BLW 14714 / 1938), in Polen als Tkz 211 geführt, blieb als Exponat im Eisenbahnmuseum Warschau (Stacja Muzeum) erhalten.

1942: Rheintochter, Berlin:

Die Rheinmetall-Borsig erhielt Ende 1942 einen Entwicklungsauftrag über eine ferngelenkte, zweistufige Boden-Luft Flugabwehrrakete unter dem Namen "Rheintochter". Der Start erfolgte von einer adaptierten 8,8 cm Flak-Lafette, die erste Stufe mit einem Feststofftriebwerk wurde nach rund 0,6 s Brenndauer abgeworfen. Die zweite Stufe verwendete den Flüssigtreibstoff Diglykol und erreichte an den seitlich angeordneten Düsen eine Brenndauer von rund 2,5 s. Der Gefechtskopf wog 25 bis 150 kg und reagierte auf Zielannäherung bzw. wurde per Funksignal gezündet. Beide Raketenstufen waren mit hölzernen Leitflächen versehen, an der Spitze der zweiten Stufe erlaubten 4 bewegliche Steuerflächen die Kontrolle der Flugbahn. Die Steuerung erfolgte vom Boden mittels Funksignalen, als Antenne diente die Aluminiumbeplankung der Leitflächen. Bis Ende 1944 wurden 82 Probestarts durchgeführt, bevor das Projekt zu Gunsten des "Jägernotprogramms" eingestellt wurde. Eine verbliebene "Rheintochter" kann als Exponat in der Luftfahrtsammlung des Deutschen Technikmuseums in Berlin besichtigt werden.

| <<< vorhergehende Seite | zur Inhaltsübersicht | nächste Seite >>> |