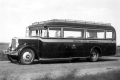

Als der DSB-Generaldirektor Peter Knutzen 1931 seinen Posten antrat stand er vor der Aufgabe, den defizitären Staatsbetrieb umfassend zu modernisieren. Als eine der getroffenen Maßnahmen nahm die DSB den Kraftverkehr mit "Rutebilern" (Linienbussen) auf. So sollten unrentable Bahnverbindungen ersetzt und der Konkurrenz durch private Busbetreiber begegnet werden. Gleichzeitig konnte die DSB ihre Präsenz in der Fläche ausweiten und einen gewinnbringenden Geschäftsbereich aufbauen. Im Sommer 1932 eröffnete die DSB ihre erste Buslinie, als die "Amtsbanerne på Als" den Betrieb einstellten und die DSB deren Verkehrsleistung übernahm. Es wurden 4 neue Busse mit jeweils 20 Sitzplätzen beschafft, wobei verschiedene Hersteller erprobt und gleichzeitig das dänische Gewerbe unterstützt wurde. 2 der Fahrzeuge hatten ein Büssing/NAG-Chassis mit einer Karosserie von DAB, die anderen beiden hatten ein DfA-Chassis mit Aufbauten von der Sorø Karosserifabrik.

Die DSB übernahm zügig landesweit weitere Linien und verfügte 1940 über eine Flotte von 225 Bussen und 72 Routen mit einer Gesamtlänge von fast 3.000 km. Gegen den Protest von Unternehmerseite wurden privatwirtschaftliche Linien geschluckt, oft bei gleichzeitiger Übernahme von Fahrzeugen und Personal, um sich die lokalen Ortskenntnisse zu sichern. Der Betrieb der Linien erfolgte durch lokale Verwaltungen, die im Gegensatz zum Bahnbetrieb mit größerer Eigenständigkeit agieren konnten. Zunächst gab es keine zentralen Werkstättten, die Wartung der Fahrzeuge erfolgte bei ortsansässigen Schlossereien. In wenigen Fällen unterhielt die DSB die übernommenen Linien gemeinsam mit einer Privatbahn.

Die Vorgaben für den DSB-Busbetrieb wurden im "Omnibusregulativet" niedergeschrieben. Demnach hatten die Rutebiler in roter Farbgebung zu erscheinen und waren unter den Fenstern mit einem umlaufenden, grauen Streifen zu versehen, in einigen Fällen wurde das Grau auch über die Abdeckung der Motorvorbauten ausgedehnt. Auf den umlaufenden Streifen waren seitlich die Endstationen der zu bedienenden Route anzuschreiben - eine Vorgabe, die erst 1962 formell aufgehoben wurde. Neben dem Personenverkehr konnten mit den Rutebilern auch Pakete und kleinere Stückgutsendungen bis in die 1980er Jahre versandt werden. Darüber hinaus spielte die Beförderung von Post eine wichtige Rolle: So waren die Busse bis in die 1950er Jahre mit einem Briefkasten ausgestattet und bis Ende der 1990er Jahre wurden auch die Briefkästen an der Strecke durch den Busfahrer geleert. In einigen Fällen wurde Postgut in größeren Mengen zwischen den an der Route liegenden Postämtern transportiert.

Die Flotte der DSB-Rutebiler startetet mit einer großen Typenvielfalt, die der Übernahme von lokalen Busbetrieben mit ihren Fahrzeugen geschuldet war. Hier fanden sich Busse der Hersteller Audi, Reo, Ford, Federal, Studebaker, Oldsmobile, GMC, Triangel und NAG. Bei den folgenden Neubeschaffungen bemühte man sich um eine Vereinheitlichung des Fuhrparks. Die DSB erhielt jährlich 20-30 Fahrzeuge, die in drei Klassen unterteilt wurden: Für Routen mit geringem Fahrgastaufkommen lieferte der Karosseriebau "J. Ørum Petersen" Busse mit 12-20 Plätzen unter Verwendung von Chassis der Marken Bedford, Chevrolet und Opel Blitz. Rutebiler der mittleren Größe waren typischer Weise Triangel Mignon. Die größten Fahrzeuge stammten von dem Karosseriebau "DAB" und waren auf Chassis der Marken Büssing-NAG, Reo und Triangel aufgebaut und wurden in 42 Exemplaren beschafft. Allen diesen frühen Mustern war gemein, daß sie jeweils auf einem Lkw-Chassis aufgebaut waren und von einem Benzinmotor angetrieben wurden. Die Karosserie stammte meistens von einem dänischen Hersteller und bestand aus einer hölzernen Rahmenstruktur, die mit Stahlblech bekleidet war. Zur Mitnahme von Gepäck und Traglasten waren die Busse am Heck mit einer klappbaren Tragevorrichtung sowie einem Dachgepäckträger ausgestattet. Ab 1938 wurden die ersten Busse mit Dieselmotoren der Hersteller Büssing, Frichs und B&W beschafft. Auf stark frequentierten Route wie z.B. København-Køge wurde die Kapazität dieser Busse mit Anhängern erweitert. Dabei kamen auch zweiachsige Anhänger für Fahrgäste und Einachsanhänger für Gepäck zum Einsatz.

Bis 1940 erhielt die DSB 95 Busse von der DFA in Odense.

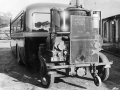

Mit dem Ausbruch des zweiten Weltkrieges wurden erste Beschränkungen im öffentlichen Verkehrswesen wirksam und mit der deutschen Besetzung Dänemarks 1940 veränderten sich die Lebensbedingungen im Land erheblich. Ab Ende 1940 waren keine Neubeschaffungen von Bussen mehr möglich und es mangelte zunehmend an Betriebsstoffen und Verschleißteilen. Dem allgemeinen Kraftstoffmangel wurde mit der Nachrüstung von Holzvergasern begegnet, die entweder direkt an den Bussen oder auf Anhängern montiert wurden. In Nordjütland wurde Erdgas genutzt, das in der Region gefördert und in Druckgasflaschen auf dem Fahrzeugdach mitgeführt wurde. Bei einigen Fahrzeugen wurde die hintere Achse durch Doppelachsen ersetzt, die auf kleineren Felgen mit Pkw-Reifen liefen. Letztere waren reichlich vorhanden, da der private Kfz-Verkehr weitgehend untersagt war. Mit Maßnahmen zur Verdunkelung suchte man alliierten Fliegerangrifen zu entgehen. Der Bestand einsatzfähiger Fahrzeuge wurde durch Sabotageaktionen sowie durch die Beschlagnahmung von 47 Bussen durch die Besatzungsmacht reduziert.

Während der Besatzungszeit kam es zu ungewöhnlichen Einsätzen von DSB-Rutebilern. Einige Fahrzeuge wurden leihweise an die dänische Botschaft in Berlin abgegeben und in den letzten Kriegstagen zur Evakuierung des Personals genutzt. Andere Fahrzeuge waren an einer Rettungsaktion beteiligt die als "De hvide busser" (die Weißen Busse) in die Historie einging. Diese Aktion bezweckte die Rückführung von in deutschen Lagern internierten rund 9.000 Norwegern und 6.000 Dänen. Die Leitung übernahm der Schwede Graf Folke Bernadotte (1895-1948) in seiner Eigenschaft als Vizevorsitzender des Schwedischen Roten Kreuzes, den dänischen Anteil der Operation leistete das "Jyllandskorps". Alle aktiv beteiligten Helfer meldeten sich freiwillig, die eingesetzten Fahrzeuge stammten aus unterschiedlichen Quellen, darunter auch 32 Busse der DSB. Die meisten Fahrzeuge wurden einheitlich weiß gestrichen und zum Schutz vor alliierten Luftangriffen mit dem roten Kreuz sowie der schwedischen bzw. der dänischen Nationalflagge markiert. Zwischen Dezember 1944 und April 1945 konnte mit mehreren Konvois eine große Zahl von Häftlingen gerettet werden, die bis Kriegsende im neutralen Schweden versorgt wurden. Zusätzlich wurden in letzten Kriegstagen rund 7.000 weibliche Insassen aus dem KZ Ravensbrück nach Schweden evakuiert.

Einführung

Teil 1: Anfänge und Besatzungszeit

Teil 2: Neubeginn ab 1945

Teil 3: Erfolgreiche 1950er und 1960er Jahre

Teil 4: DSB-Designprogramm 1972

Teil 5: DSB busser a/s, Combus a/s

Zur Fahrzeug-Übersicht